家族とドライブ!ガソリン節約術!

長期のお休みで家族とドライブ!でもせっかくの遠出なのにガソリン価格を気にしてしまう……ガソリンの価格の仕組みを知り、節約を身につけていきましょう!

今回はFPの堀切さんにお伺いしました!

ガソリン価格って年々値上がりしているイメージなんですが、5年前は125円代でしたよね!

どうしてこんなに上がっているのでしょうか?

ガソリン価格について説明するためにはまずガソリン税とガソリン暫定税率の二つを知っておきましょう。

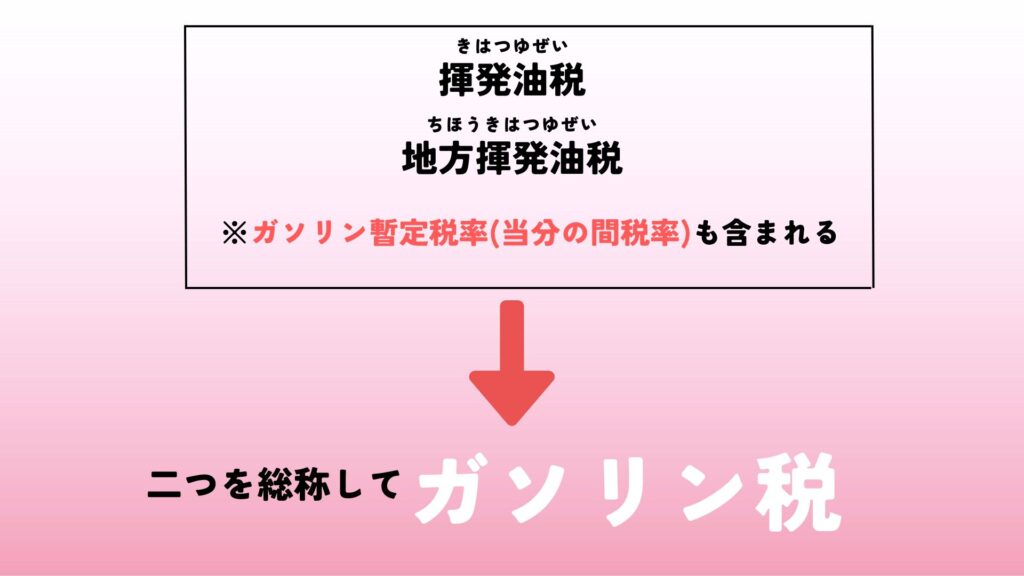

一つ目に、ガソリン税は以下の二つを総称したものなんです!

・揮発油税(きはつゆぜい)…揮発油とは一般的にガソリンを指す言葉となります。簡単に表現すると自動車燃料(ガソリン)にかかる税という意味です。揮発油税の納税義務者は「燃料を輸入した者(取引者)または揮発油の製造者など」となります。徴収されたお金は全額が国へ譲渡されます。

・地方揮発油税(ちほうきはつゆぜい)…上記の揮発油税と同じくガソリンにかかる税金のことです。こちらも納税義務者は「燃料を輸入した者(取引者)または揮発油の製造者など」となります。徴収されたお金は全額が地方公共団体へ譲渡されます。

「揮発油税と地方揮発油税」は「ガソリン税」と呼ばれ、ガソリンスタンドなどで販売する際に上乗せしています。つまり実質「ガソリン税」を支払っているのは「消費者」です。

つまりガソリン税と消費税の二つを払っているってコト…!?

「二重課税」であるという見解はもちろんあります。

さらに「ガソリン暫定税率」が入っているのでガソリン価格は高くなっています。

ではガソリン暫定税率っていうのは一体なんですか?

はい、ガソリン暫定税率とは「道路整備などの財源が不足しているために臨時で徴収する税率」のことです。長年徴収している点を見直され2010年4月に廃止されました。

ですが特例で同額の税率がつくられ、結果的に「ガソリン税」の中に今も暫定税率は適用され続けています。

「ガソリン暫定税率」と呼んでいますが先程説明した通り廃止されていますので差別化するために「当分の間税率」とも呼称されています。今回はわかりやすく「ガソリン暫定税率」と表現しましょう。

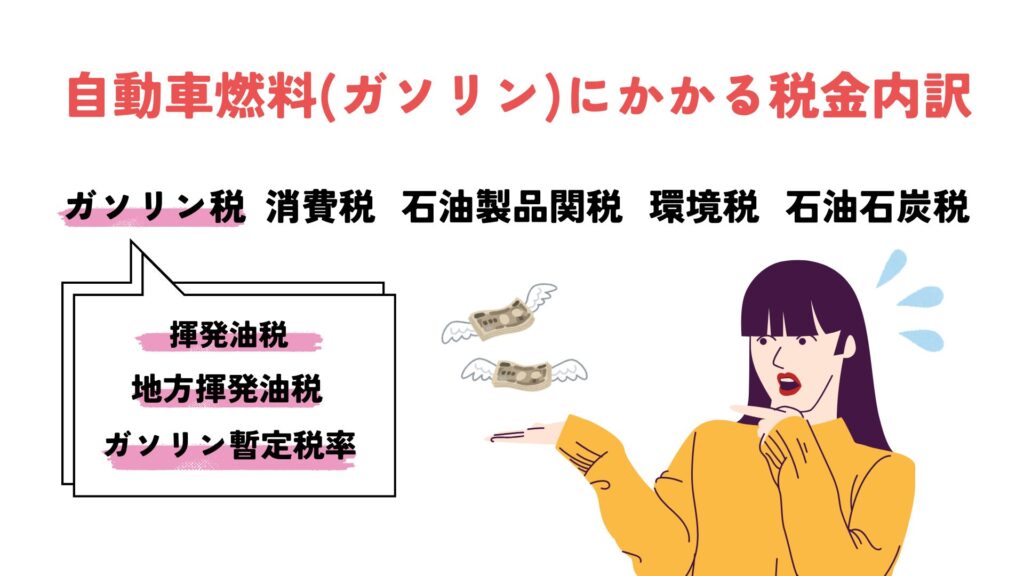

ここであらためて自動車燃料(ガソリン)にかかっている税金内訳を見てみましょう。

………めまいが

そうですね……。というわけで経済産業省の資源エネルギー庁がガソリン価格を抑えるための支援策を実施しました。(2025年5月22日から段階的に開始)

さらに野党も2025年6月10日にガソリン税暫定税率廃止の法案を提出しました。すぐ安くなるわけではないのですが、高騰することはほとんどなくなるかと思われます。

ガソリン節約のポイント

ガソリン税の現実を知りました。切実に節約したいです。

ですよね。明日、車に乗った時にできる節約のポイントをお伝えします!

!節約POINT!

余分な荷物を乗せない

車に乗せっぱなしの荷物はありませんか?必要な荷物だけを乗せて走行しましょう!

急発進、急加速を避ける

急な発進、加速は燃費を悪くします。最初の5秒で時速20kmになるよう調整し、5秒経過した後は徐々に加速。一定の速度で走行するよう心がけましょう。

ゆっくり発進、ゆっくり加速が合言葉!

エアコン(冷房)使用時は温度を下げすぎない

もちろん夏場はエアコン(冷房)を利用して熱中症にならないよう注意しましょう!

窓を開けて空気を入れ替えた後、冷房を使うと燃費が良くなるだけではなく、冷房の効きもよくなります。温度を調節、あるいはこまめにON/OFFしながら適切に冷房を使いましょう。

ちなみに冷房を使うとエンジンが車体を走らせる仕事以外に「冷やすための機械」を同時に動かすことになるのでガソリンの消費が激しくなります。(曇り止めの機能も同じく)

ですが車の暖房はエンジンから発生した不要な熱を利用し車内を温めています。

駐停車時にはエンジンを止める

10分間、エンジンをかけたまま停車していると130cc消費すると言われています。最近の車は自動でエンジンを停止する機能があるため多くの人が無意識に行っている節約術だと思われます。しかし「自動アイドリングストップ機能」がない場合、手動でエンジンをストップさせなければなりません。誤発進となり事故につながりますので気をつけましょう。

今後ガソリン価格が下がってもさらに節約することができるし、早速チャレンジしてみます!

小さなことの積み重ねでガソリンは節約できます!一緒に頑張っていきましょう!

少額から気軽に始められるのは心強いですね!初心者でも取り組みやすいポイントがよく分かりました。

そうですね。

最初は「難しい」と思ってしまうかもしれませんが、一歩踏み出せば意外とシンプルに感じるはずです。

まずは気軽に始めてみてください!

とはいえ、投資にはリスクもありますよね?

もちろんです。

投資には元本割れのリスクがあります。

NISAは非課税枠のメリットがありますが、どんな商品に投資するかが重要です。

特に、つみたてNISAで扱える投資信託は厳選されたものですが、それでも値動きがあります。ですから、自分の目標やリスク許容度を考えながら選ぶことが大切です。

最後に、NISAを始めたいと思ったらどうすればいいですか?

まずは証券会社や銀行でNISA口座を開設します。

すでに証券口座を持っている方は、その証券会社で簡単に手続きできる場合が多いです。初めての場合は、ネット証券なら手続きがスムーズですよ。

もし不安があるという方は、資産運用に関するご相談も、お気軽にLINEからご連絡くださいね!

堀切さん、ありがとうございました!NISAは非課税のメリットが大きく、資産形成にピッタリな制度なんですね。

こちらこそ、ありがとうございました!

ぜひNISAを活用して将来に向けた一歩を踏み出してくださいね。

NISAは少額から始められる投資非課税制度で、初心者にもおすすめの仕組みです。非課税のメリットを活かし、資産形成への一歩を始めてみませんか?

金融庁「NISAについて」公式Web https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/